Forschungshighlights

Langperiodische Schwingungen steuern die differentielle Rotation der Sonne

Langperiodische Schwingungen in hohen Breitengraden stellen einen Rückkopplungsmechanismus dar, der die differentielle Rotation der Sonne zwischen Pol und Äquator begrenzt.

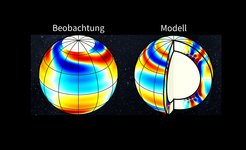

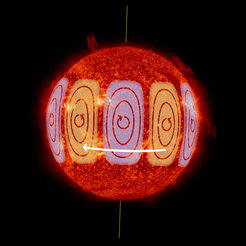

Das Innere der Sonne dreht sich nicht in allen Breitengraden mit der gleichen Geschwindigkeit. Der physikalische Ursprung dieser differentiellen Rotation ist noch nicht vollständig geklärt. Ein Team von Wissenschaftlern am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (MPS) in Göttingen hat jetzt eine bahnbrechende Entdeckung gemacht. Wie das Team heute in der Zeitschrift Science Advances berichtet, spielen langperiodische Sonnenschwingungen eine entscheidende Rolle dabei, das Rotationsmuster der Sonne zu steuern. MPS-Wissenschaftler hatten diese Schwingungen 2021 entdeckt. Die langperiodischen Schwingungen sind vergleichbar mit den baroklin instabilen Wellen in der Erdatmosphäre, die das Wetter bestimmen. Auf der Sonne transportieren diese Schwingungen Wärme von den etwas heißeren Polen zum etwas kühleren Äquator. Um zu ihren neuen Ergebnissen zu gelangen, werteten die Wissenschaftler Beobachtungen des Solar Dynamics Observatory der NASA mit Hilfe modernster numerischer Simulationen des Sonneninneren aus. Sie fanden heraus, dass der Temperaturunterschied zwischen den Polen und dem Äquator etwa sieben Grad beträgt. [weiter]

Langperiodische Schwingungen der Sonne entdeckt

Zehn Jahre umspannende Datensätze des Solar Dynamics Observatory der NASA In Kombination mit numerischen Modellen enthüllen die „tiefen Töne“ der Sonne.

20. Juli 2021

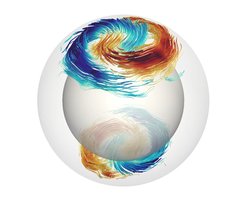

Ein Team von Sonnenphysikerinnen und Sonnenphysikern unter der Leitung von Laurent Gizon vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (MPS) und der Universität Göttingen hat globale Schwingungen der Sonne mit sehr langen Perioden, vergleichbar mit der 27-tägigen Rotationsperiode der Sonne, entdeckt. Die Schwingungen zeigen sich an der Sonnenoberfläche als riesige Wirbelbewegungen mit Geschwindigkeiten in der Größenordnung von fünf Kilometern pro Stunde. Möglich wurde die Entdeckung durch das Auswerten von Messdaten der NASA-Raumsonde Solar Dynamics Observatory (SDO), die einen Zeitraum von zehn Jahren abdecken. Mit Hilfe von Computersimulationen konnten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zeigen, dass es sich bei den neu entdeckten Schwingungen um Resonanzmoden handelt, die ihre Existenz der differentiellen Rotation der Sonne verdanken. Sie werden dazu beitragen neue Wege zu finden, das Sonneninnere zu untersuchen und Informationen über die innere Struktur und Dynamik unseres Sterns zu erhalten. Die Wissenschaftler beschreiben ihre Ergebnisse heute in der Zeitschrift Astronomy & Astrophysics. [weiter]

In den Medien:

- "Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung: Team entdeckt neue Schwingungen der Sonne" Göttinger Tageblatt (Deutsch)

- "„Tiefe“ Schwingungen der Sonne entdeckt" Wissenschaft.de (Deutsch)

- "Huge Waves in the Sun Discovered with NASA Mission" NASA (Englisch)

- "Scientists discovered global oscillations of the Sun with very long periods" Tech Explorist (Englisch)

Sonnenzyklus 25 hat begonnen

Seit Dezember 2019 nimmt die Aktivität der Sonne wieder zu, wie die NASA jetzt bekannt gibt. Dies stimmt mit Vorhersagen überein, zu denen MPS-Forscher beigetragen haben.

In den vergangenen anderthalb Jahren war auf der Sonne nicht viel los: Kaum ein Sonnenfleck bedeckte ihre Oberfläche, kaum eine Sonneneruption schleuderte Strahlung und Teilchen ins All. Wie Beobachtungsdaten jetzt zeigen, nimmt unser Stern seit etwa neun Monaten wieder langsam Fahrt auf. Das etwa alle elf Jahre wiederkehrende Aktivitätsminimum dürfte er bereits im Dezember 2019 durchschritten haben. Dies bestätigt Vorhersagen des Solar Cycle 25 Prediction Panel, eines von der amerikanischen Weltraumbehörde NASA und der amerikanischen Ozean- und Atmosphärenbehörde NOAA einberufenen, internationalen Expertengremiums, vom März vergangenen Jahres. Das Gremium, zu dessen Mitgliedern Dr. Robert Cameron vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (MPS) in Göttingen zählt, erwartet zudem, dass sich die Sonne im nun begonnenen Sonnenzyklus 25 ähnlich schlapp zeigen wird wie in den elf Jahren zuvor. [weiter]

In den Medien:

Riesig, rot und voller Flecken

Etwa acht Prozent der Roten Riesen sind von sonnenfleckenähnlichen, dunklen Gebieten überzogen. Sie rotieren schneller als andere Sterne dieser Art.

13. Juli 2020

| Dunkle, zum Teil riesige Sternflecken an der Oberfläche sind unter Roten Riesensternen verbreiteter als bisher angenommen. In der Fachzeitschrift Astronomy & Astrophysics berichten Forscherinnen und Forscher unter Leitung des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung (MPS) in Göttingen, dass etwa acht Prozent der Roten Riesen solche Flecken zeigen. Sie sind Ausdruck starker Magnetfelder an der Oberfläche des Sterns. Die Magnetfelder entstehen tief im Innern in einem Prozess, der unter anderem Konvektion und eine schnelle Eigendrehung des Sterns voraussetzt. Obwohl Rote Riesen gemeinhin als langsam rotierende Sterne gelten, bilden diejenigen mit Sternflecken offenbar eine Ausnahme. Die aktuelle, umfassende Analyse identifiziert verschiedene Gründe für deren ungewöhnliche Drehfreude: vom erzwungenen Gleichtakt mit einem anderen, eng benachbarten Stern über das Verschlucken eines Sterns oder Planeten bis hin zu einer schnellen Ausgangsdrehgeschwindigkeit in einer frühen Entwicklungsphase. [weiter] |  |

In den Medien:

Rätsel um Sonnenzyklus erhellt

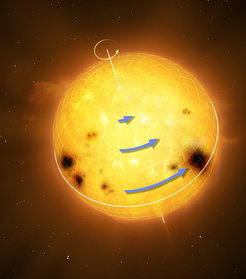

In der Konvektionszone des Sterns vollführen die Plasmaströme einen gewaltigen Umlauf, der etwa 22 Jahre dauert

25. Juni 2020

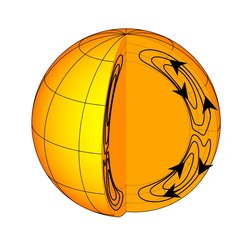

| Die Aktivität der Sonne schwankt in einem etwa elfjährigen Rhythmus, was sich unter anderem in der Häufigkeit von Sonnenflecken zeigt. Eine vollständige magnetische Periode dauert 22 Jahre. Seit langem rätseln die Wissenschaftler, was hinter diesem Zyklus steckt. Er muss mit den Verhältnissen unter der „Haut“ des Sterns zusammenhängen: So reicht eine Schicht aus heißem Plasma – elektrisch leitendes Gas – von der Oberfläche bis 200.000 Kilometer in die Tiefe. Das Plasma innerhalb dieser Konvektionszone ist ständig in Bewegung. Einem Team aus Wissenschaftlern des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung der Universität Göttingen und der New York University Abu Dhabi ist es jetzt gelungen, das bisher umfassendste Bild dieser Plasmaströme in Nord-Süd-Richtung zu zeichnen. Die Forschenden finden eine bemerkenswert einfache Strömungsgeometrie: Das Plasma beschreibt in jeder Sonnenhemisphäre einen einzigen Umlauf, der etwa 22 Jahre dauert. Zudem sorgt die in Richtung Äquator verlaufende Strömung am Boden der Konvektionszone dafür, dass Flecken im Lauf des Sonnenzyklus immer näher am Äquator entstehen. [weiter] |

In den Medien:

- Göttinger Tageblatt

- EurekAlert! (Englisch)

- Cosmos (Englisch)

- SciTechDaily (Englisch)

- Inverse (Englisch)

Wohlbekannt und doch fern: Kepler-160 und seine Planeten

MPS / René Heller

Der Stern Kepler-160 und sein Begleiter KOI-456.04 erinnern stark an unser System

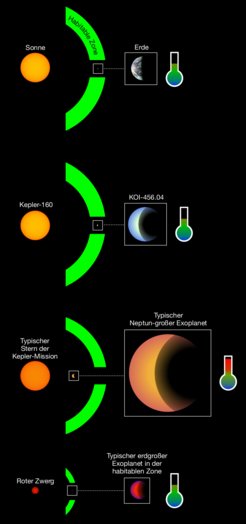

Um den sonnenähnlichen Stern Kepler-160 kreist wahrscheinlich ein Planet, weniger als doppelt so groß wie die Erde und in einem Abstand, der lebensfreundliche Temperaturen auf der Planetenoberfläche zulässt. Der neu entdeckte Exoplanet, den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter Leitung des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung (MPS) in Göttingen nun gefunden haben, ist mehr als nur eine weitere potentiell bewohnbare Welt unter vielen. Der Neuzugang in der Liste erdähnlicher Planeten bietet ein entscheidendes Merkmal, das allen anderen fehlt: Sein Stern gleicht der Sonne. Der Großteil bisher bekannter erdähnlicher Exoplaneten umrundet lichtschwache Rote Zwergsterne, die kein sichtbares Licht, sondern nur infrarote Strahlung abgeben. Der neu entdeckte Planet KOI-456.04 hingegen empfängt von seinem Stern Licht, das dem unserer Sonne gleicht. Von ihren Ergebnissen berichten die Forscherinnen und Forscher in der heutigen Ausgabe der Fachzeitschrift Astronomy & Astrophysics. [weiter] |

In den Medien:

- RND

- Münsterland Zeitung

- Landes Zeitung Online

- Deutschlandfunk (radio, mp3)

- CNN (Englisch)

- Astronomy Now (Englisch)

Weitere Pressemitteilungen

- 18 erdgroße Exoplaneten entdeckt , Mai 2019, [Medien: Frankfurter Rundschau, Spiegel, HNA, National Geographic article (Englisch), EarthSky (Englisch)]

- ERC Synergy Grant für Sonnenphysik am MPS, Oktober 2018 [Medien: HNA]

- Neues Auswärtiges Wissenschaftliches Mitglied am MPS, September 2018

- Sternrotation mit neuem Dreh, September 2018 [Medien: Astronomy Now (Englisch) ]

- Riesige Wirbel auf der Sonne, Mai 2018 [Medien: Göttinger Tageblatt, The Daily Galaxy(Englisch)]

- Otto-Hahn-Medaille für Jan Langfellner vom MPS , Juni 2017

- Auf der Suche nach einer zweiten Erde: Grünes Licht für PLATO-Mission, Juni 2017

- Neuer Max Planck Fellow am MPS, April 2017

- Vollbremsung bei Alpha Centauri, Februar 2017

- Ferner Stern ist eine runde Sache, November 2016

- Langsames Erscheinen von Sonnenflecken bringt Theorie in Bedrängnis, Juli 2016

- Lauschangriff auf die Aliens, Marz 2016

- Gigantische Wirbelstürme auf der Sonne, August 2014

- Die Suche nach Zwillingen der Erde beginnt, Februar 2014

- Innere Rotation eines fernen Sterns aufgedeckt, Juli 2013

- Unerwartet langsame Bewegungen unter der Sonnenoberfläche, Juli 2012

Ausgewählte ältere Forschungshighlights

Riesige Wirbel auf der Sonne

7. Mai 2018

Ein Team von Wissenschaftlern unter Leitung des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung (MPS) und der Georg-August-Universität Göttingen hat neue, wirbelförmige Wellen auf der Sonne entdeckt. Wie die Forscher in der heutigen Ausgabe der Fachzeitschrift Nature Astronomy berichten, breiten sich diese Rossby-Wellen entgegengesetzt zur Rotationsrichtung der Sonne aus, haben Lebensdauern von mehreren Monaten und maximale Amplituden am Äquator der Sonne. Vierzig Jahre lang hatten Wissenschaftler über die Existenz solcher Wellen auf der Sonne spekuliert, die in jedem rotierenden, fluiden System vorhanden sein sollten. Jetzt wurden sie erstmals eindeutig identifiziert und charakterisiert. Die solaren Rossby-Wellen sind nahe Verwandte der Rossby-Wellen, die auf der Erde in der Atmosphäre und den Ozeanen auftreten.

Sternrotation mit neuem Dreh

20. September 2018

Wie unsere Sonne sind Sterne rotierende Kugeln aus heißem Gas. Ihre Drehung unterscheidet sich deshalb von der eines festen Körpers: Regionen unterschiedlichen Breitengrades zeigen verschiedene Rotationsperioden. Dieses Rotationsmuster ist eng verknüpft mit den Magnetfeldern des jeweiligen Sterns und mit seinen Sternenflecken. Eine Gruppe von Forschern der New York University, des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung (MPS) und der Universität Göttingen hat nun die Rotationsmuster einer Gruppe von sonnenähnlichen Sternen bestimmt. Die Wissenschaftler konnten 13 Sterne identifizieren, deren Rotationseigenschaften denen unserer Sonne ähneln: Ihre Äquatorregionen drehen sich schneller als ihre höheren Breiten. Bei einigen Sternen ist dieses Muster jedoch deutlich ausgeprägter als bei der Sonne. In diesen Fällen rotieren die Äquatorregionen bis zu doppelt so schnell wie die mittleren Breiten. Dieser Unterschied ist viel größer, als Theorien vorhergesagt hatten. Die Forscher berichten von ihren Ergebnissen in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Science.

ERC Synergy Grant für Sonnenphysik am MPS

23. Oktober 2018

Die Sonne als Ganzes zu untersuchen, um den Ursprung der magnetischen Aktivität unseres Sterns zu verstehen, ist Ziel des Forschungsprojektes WHOLESUN. Der Europäische Forschungsrat (ERC) fördert das Projekt, das von vier leitenden Wissenschaftlern am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (MPS) in Göttingen, an der St. Andrews Universität in Großbritannien, dem französischen Kommissariat für Atomenergie und alternative Energien (CEA) und der Universität Oslo in Norwegen getragen wird, im Rahmen eines der renommierten Synergy Grants. In den nächsten sechs Jahren werden die Forscher ihre Expertise bündeln um zu verstehen, wie das Magnetfeld im Innern der Sonne erzeugt wird und wie dadurch Sonnenflecken auf der Oberfläche unseres Sterns und Eruptionen in seiner Atmosphäre entstehen. Zu diesem Zweck wird das Team versuchen, die Sonne als Ganzes mit Supercomputern zu modellieren und mit Beobachtungsdaten von Weltraummissionen zu kombinieren.

Langsames Erscheinen von Sonnenflecken bringt Theorie in Bedrängnis

Wissenschaftler stellen fest, dass Sonnenflecken langsamer als bisher gedacht zur Oberfläche aufsteigen

13. Juli 2016

Credit: MPS. Die HMI Daten wurden von NASA/SDO und dem HMI Team zur Verfügung gestellt und am German Data Center for SDO (GDC-SDO), das vom Deutschen Luft- und Raumfahrtszentrum (DLR) finanziert wird, verarbeitet.

Aktive Gebiete der Sonne bestehen aus stark magnetischen Sonnenflecken und aus umgebenden Regionen, die ein diffuseres Magnetfeld aufweisen. Diese Gebiete sind der Ursprung der solaren Aktivität und unter anderem auch für das Weltraumwetter verantwortlich, das zu beeindruckenden Naturerscheinungen wie Nordlichtern aber auch zu Schäden an Satelliten und am Stromnetz führen kann. Aktive Regionen entstehen, wenn magnetische Flusskonzentrationen, also Bündel magnetischer Feldlinien, aus dem Inneren der Sonne aufsteigen und die Oberfläche durchbrechen. Ein Team aus Forschern vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (MPS) in Göttingen, der Universität Göttingen, der North West Research Associates und vom High Altitude Observatory of the National Center for Atmospheric Research hat jetzt bewiesen, dass diese magnetischen Flusskonzentrationen sich mit maximal 150 Metern pro Sekunde durch das Sonneninnere nach oben bewegen. Das ist deutlich langsamer als vom derzeit vorherrschenden Modell vorhergesagt. Für ihre Studie, die heute im Fachblatt Science Advances erscheint, kombinierten die Forscher Satellitenbeobachtungen und Computersimulationen.

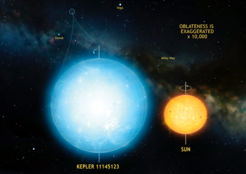

Ferner Stern ist eine runde Sache

Forscher messen die Form eines fernen Sterns mit bisher unerreichter Genauigkeit - und entdecken so das rundeste, bekannte natürliche Objekt.

16. November 2016

Sterne sind keine perfekten Kugeln; mehrere Faktoren können ihre Form beeinflussen. Einer dieser Faktoren ist die Rotation: Je schneller ein Stern rotiert, desto flacher wird er. Verantwortlich dafür ist die Zentrifugalkraft. Da ferne Sterne uns jedoch nur als Punkte am Himmel erscheinen, ist es eine herausfordernde Aufgabe, ihre Form zu bestimmen. Einem Team von Wissenschaftlern unter Leitung von Prof. Dr. Laurent Gizon vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (MPS) und der Universität Göttingen, ist es nun gelungen, die Abflachung eines langsam rotierenden Sterns zu messen. In ihrer Studie, die am Mittwoch, 16. November 2016, in der Fachzeitschrift Science Advances erscheint, nutzen sie erstmals Methoden der Asteroseismologie, um die Abflachung eines Sterns mit bisher unerreichter Genauigkeit zu bestimmen. Für einen Stern, der mehr als 5000 Lichtjahre (47.000.000 Milliarden Kilometer) von der Erde entfernt ist, fanden sie einen Unterschied zwischen dem äquatorialen und dem polaren Radius von nur drei Kilometern. Im Vergleich zum mittleren Radius des riesigen Sterns von 1,5 Millionen Kilometern ist diese Abweichung erstaunlich klein.

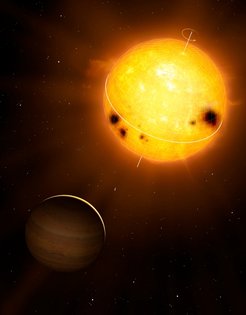

Innere Rotation eines fernen Sterns aufgedeckt

Mit Hilfe asteroseismologischer Daten des Weltraumteleskops CoRoT konnten Forscher die innere Rotation eines sonnenähnlichen Sterns bestimmen - und einen Exoplaneten charakterisieren.

Eine Gruppe von Wissenschaftlern unter Leitung des Max-Planck-Institutes für Sonnensystemforschung (MPS) und der Universität Göttingen hat zum ersten Mal zweifelsfrei die innere Rotation eines sonnenähnlichen Sterns gemessen und die Neigung seiner Rotationsachse bestimmt. Die Ergebnisse zeigen, dass sich der Stern HD52265 etwa 2,3 Mal so schnell wie die Sonne dreht und seine Drehachse um 30 Grad gegenüber der Verbindungslinie zur Erde geneigt ist. Der Stern HD52265 befindet sich mehr als 90 Lichtjahre entfernt im Sternbild Einhorn. Die Wissenschaftler konnten zudem beweisen, dass der Körper, der den Stern umkreist, in der Tat ein Exoplanet ist und nicht - wie zuvor argumentiert worden war - ein Brauner Zwerg, ein extrem massearmer Stern. Dies ist das erste Mal, dass Forscher Methoden der Asteroseismologie genutzt haben, um die Masse eines Körpers einzugrenzen, der einen sonnenähnlichen Stern umkreist. Die Asteroseismologie untersucht die inneren Schwingungen von Sternen. Die neuen Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift "Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America" (PNAS) veröffentlicht.